Комментарии участников:

— Есть ли что-то, что вы могли бы сказать по итогам скандала с «Карамазовыми»?

— Нет. Есть спектакль, который я сделал. Все остальное — шелуха.

— Почему для вас было так принципиально, чтобы этот спектакль вышел в первозданном виде?

— Это принципиально относительно любого спектакля. Просто у нас часто относятся к театру как к производству продукции массового потребления — как напиток, жвачка, сосиска. Но если продукт творческий, а не просто коммерческий, то вкладываешь в него силы, и не случайно делаешь его именно таким. Вкладываешь не только свой профессионализм в него и холодный расчет. Сократить спектакль — все равно, что от себя что-то отрезать, если кому-то не понравился твой нос, глаза, руки, ноги.

Конечно, глупо быть упертым идиотом, надо уметь признавать свои ошибки, слышать замечания. Уметь отстраниться, увидеть какие-то длинноты, ритмические провалы, исправлять ошибки. Я всегда правлю свои спектакли еще довольно долго после премьеры. Делаю сокращения, меняю решение отдельных сцен. И это нормальная практика — но я не могу делать то, что мной не осознано и мне претит. Я должен это делать сознательно, с ощущением, что улучшаю спектакль, а не убиваю его.

— Вообще, по вашей биографии складывается ощущение, что до определенного момента вы были готовы на какие-то компромиссы и только в последнее время от них отказались. С чем связан этот перелом и нужно ли сначала идти на уступки, чтобы заслужить себе право на полную свободу?

— Компромиссы мне всегда давались очень тяжело. У меня еще в ГИТИСе были проблемы со спектаклем, который я сделал на четвертом курсе. Я не могу назвать это компромиссами — в творчестве их просто быть не может, это совершенно неверная позиция. Это с одной стороны. С другой — происходило мое развитие. Дело не в том, что я себя все время придерживал, а потом вдруг — бабах! — и развернулся. Шел естественный процесс, постижение профессии, театрального контекста. И, наверно, с этим связано в том числе и возникновение разных напряженных ситуаций.

Хотя я должен сказать, что вообще-то не могу пожаловаться на какие-то особые сложности в моей жизни. Ни один из моих спектаклей не был снят с выпуска, и ни про один я не могу сказать, чтобы мне было стыдно, что я пошел на какие-то уступки. Всегда были договоренности, уступки взаимные, и мне жаловаться грех.

— Три года назад вы поставили в Театре Пушкина спектакль «Турандот», вокруг которого тоже был большой скандал. В итоге он прошел всего несколько раз и не при переполненных залах, после чего его закрыли. «Карамазовы», о которых многие отзываются примерно в том же духе, идут при переаншлагах и явно останутся в репертуаре. Что за это время так изменилось в зрителях, в вашем творчестве и в театральной ситуации?

— Я думаю, что «Турандот», если бы она была сделана сейчас, и теперь не была бы принята публикой. Может быть, к ней отнеслись бы уважительно, но об успехе не было бы и речи. А что касается критики, спектакль тогда тоже не был поддержан — пожали плечами все… Помню, в одной газете была статья о том, что этот спектакль — «черная метка», чтобы департамент культуры хорошо подумал, стоит ли давать мне деньги на новые постановки.

Не думаю, что за это время что-то сильно изменилось. Конечно, публика как-то воспитывается, формируется ее привычка к радикальным зрелищам. Но, наверно, и я нашел более адекватные, чем раньше, подходы к зрителям, научился их не совсем распугивать.

И еще важно, что «Турандот» была полностью асоциальным спектаклем, он был только про внутренние вещи. А все дальнейшие спектакли были так или иначе социально направлены. Говорили со зрителями не только о важных для меня вопросах, но и о нашей реальности — а значит, автоматически были гораздо более понятны.

— Вы проработали в Театре Табакова и МХТ шесть лет, поставили 11 спектаклей. Есть ли какой-то один из них, который вы могли бы назвать для себя самым важным, не считая «Карамазовых»?

— Я не могу назвать один. Я очень люблю почивших в бозе «Wonderland-80» и «Чайку». Но я их люблю прежде всего потому, что они были для меня важным рывком в плане режиссерской свободы, экспериментов, пробы языка. Точно так же, как я люблю «Идеального мужа», который идет, и идет благополучно. То есть эти спектакли выделяю просто как мой личный этап в плане профессии. А если говорить о спектакле как о результате, то в любой работе для меня есть свои радости и свои существенные недочеты. Претензии к самому себе.

— Про «Идеального мужа» вы говорили, что в нем нет вообще ни одной сцены, которую надо было бы смотреть серьезно. С «Карамазовыми» другая история?

— Да. Это была очень тяжелая работа, самая тяжелая в моей жизни. И, наверно, больше всего профессионально, физически и психически в нее с моей стороны было вложено. Это был мой «надрыв».

— Большинство ваших спектаклей в последнее время вы насыщали самыми разными дополнительными текстами. В «Карамазовых» звучит только роман Достоевского с небольшими вашими дополнениями и «Лукоморье» Пушкина. Насколько это было осознанно и с чем связано?

— Это было абсолютно намеренно. Понимаете, в «Идеальном муже» я делал не Уайльда, а игру с Уайльдом. Он выступал как спарринг-партнер, как стенка, в которую я бью мяч, — зеркало, которое может отражать разные вещи. Что же касается Достоевского… Я прекрасно понимаю и очень быстро стал ощущать, что любые игры с текстом Достоевского очень опасны, потому что он… даст по затылку.

В «Карамазовых» заложено столько, что играть надо очень сложно, объемно и аккуратно.

Причем как с точки зрения преображения текста, так и с точки зрения самой истории.

Плюс к тому, по моим ощущениям, этот текст писался в состоянии, близком к трансу. Достоевский как бы входил в стилистический транс и писал странными периодами, очень необычными стилистическими конструкциями — тот род транса, который, на мой взгляд, использует и в своем письме Владимир Сорокин. И, мне кажется, синтаксис Достоевского сообщает сложную энергию, создает сложную реальность. Сам текст является вещным, предметным. Его надо либо очень круто стилизовать, либо минимально досочинять — так я и пытался сделать в «Карамазовых», добавляя две-три фразы на 10 минут сценического действия. Текст Достоевского сообщает сложную энергию актерам и реальности, которая возникает на сцене, — по сути, он ее формирует. И мне это кажется важным.

Вообще этот текст… извращенческий. То, как у Достоевского строится фраза, — синтаксическое извращение. Намеренное. Они разговаривают как извращенцы — глумливо и сладострастно. Я совершенно не хотел от этого отказываться, потому что из-за «достоевской реальности» я и решился это ставить.

Знаете, это какой-то большой миф, что я так люблю все время все переписывать и переделывать. Ну да. Уайльд был таким опытом наглого досочинения. До этого были просто какие-то соединения текстов. Но я довольно много раз и в точности следовал тем или иным произведениям.

— Можно ли считать, что действие «Карамазовых» происходит в современной России или это условная страна?

— Конечно, это условная страна. Мифологическое пространство, которое обладает как элементами «русскости», так и деталями самого пошлого, дурного представления о ней.

— Почему из всех братьев Карамазовых вы оставили в живых только Ивана?

— Вообще у Достоевского примерно, по сути, так и есть — только про Ивана ясно, что он в любом случае будет жить и цепляться за жизнь. Человек, который хочет жить. Странное сочетание ненависти к жизни, полного понимания ее кошмара — и адской к ней любви. Или страха смерти, что в равной степени возможно. Страх смерти и страх того, что за этим порогом действительно ничего нет.

То есть сделано это если не «по букве», то по «духу» романа. Это интуитивное ощущение логического развития характеров этих героев. То, как я их чувствую, как они для меня завершают путь.

— Если пытаться сформулировать посыл «Карамазовых», то, возможно, он будет в том, что Бога нет, а черт есть и ничто и никогда не сможет его победить. Вы на самом деле так считаете?

— Нет.

Посыл скорее во фразе Смердякова — Бог есть, только не ищите его, слишком темно.

Черную кошку нельзя найти в темной комнате, и точно так же Бога нельзя найти на Земле — слишком темно. Но он есть. И здесь, рядом — есть. Но темно… Хотя, в конце концов, пусть каждый истолкует по-своему.

— Сейчас вы находитесь в Варшаве и ставите в Театре Народовом спектакль «Лед» по роману Сорокина. Можете о нем рассказать?

— Пока не могу, потому что ничего про него не знаю. Это моя первая работа над Сорокиным — и в этом сезоне не последняя. Здесь замечательные актеры и очень хорошая атмосфера. Очень комфортно себя чувствую, тихо и спокойно работаю. Спектакль будет не про советское и нацистское прошлое, и не про историю, хотя «Лед» постоянно оперирует ее реалиями. Спектакль будет, как и роман, о попытке придать смысл мировой истории. Подобно тому, как смысл всему месиву, происходившему две тысячи лет, предавала жертва Христа. Сорокин строит свою мифологию. Мифологию избранных людей. Придавая абсурдную осмысленность самым безумным и кровавым событиям XX века. Двум самым страшным машинам смерти — сталинизму и нацизму.

— О чем будет спектакль?

— Может, и о нашей современной европейской цивилизации. Может быть, о XX веке — и, уж точно, о неком ощущении конца мира, которое преследует человечество весь XX век, и продолжает преследовать в XXI. Но это не будет спектакль социальный, я надеюсь, что удастся его сделать на другом уровне.

— А что вы будете делать дальше в Москве? Есть ли надежда, что у вас появится какой-то новый «постоянный» театр, или вы будете работать в разных местах?

— Не думаю, что какой-то театр станет для меня «постоянным», хотя — кто знает… Я буду работать — в том числе и в Москве. И планы уже есть. И переговоры идут. Станет ли какой-то театр для меня домом? Прогнозировать такие вещи нельзя, это случается всегда по любви. Как случилось с «Табакеркой», затем с МХТ. Может быть, я к какому-то месту прикиплю или оно ко мне. Но пока я — «свободный художник». И все же важная для меня задача — ощущение команды актеров, с которыми я работаю, людей одной со мной крови. И те, с кем я уже работал, и новые, с которыми буду работать. Это и есть Дом — твоя команда.

— Скоро начнутся занятия в вашей актерской школе «24». Зачем вы ее открываете и что для вас самое главное в воспитании актера?

— Открываю, потому что мне это важно. Не для того, чтобы у меня были бы какие-то свои актеры, с которыми я буду работать. Просто мне важно передать свои ощущения, свое понимание того, что такое актерская игра, театр, кино, вообще существование актера. Как делается роль, как над ней работать. Я всегда старался это передавать в процессе репетиций. Кстати, в последнее время я стал часто пускать на репетиции студентов, которые сидят, смотрят и, возможно, получают какой-то опыт.

— В последнее время театральная ситуация в России стала сильно меняться — везде ставят молодые, зачастую очень радикальные режиссеры. А режиссеры «среднего» поколения, которых долго не признавали, один за другим получают свои театры. Театральная Москва за несколько лет преобразилась до неузнаваемости. Считаете ли вы, что все это в самом деле так хорошо или тут не стоит обольщаться?

— Нет, я считаю, что это очень хорошо и что ситуация в русском театре действительно меняется. Меняется очень позитивно. Мы вообще стоим на пороге некоего положительного взрыва в русском театре, который скоро будет способен как минимум догнать европейский. По многим и многим показателям: по актерской игре, ее качеству, сложности и разнообразию, по пониманию актерами разных режиссерских языков. Мы можем это сделать.

И важней всего сейчас для русского театра не расслабляться, не поддаваться бесконечным разговорам «ой-ой-ой, мы его теряем».

Мы сейчас в русском театре ничего не теряем.

Только обретаем, постоянно что-то накапливаем. И нет никакого противостояния молодых и мастеров. Потому что обновление происходит в том числе благодаря крупным мастерам — таким, как Лев Додин или тот же Олег Табаков. Смотрите, какая мощная жизнь идет — на полную заработал Театр Наций, привлекающий одновременно звезд мирового театра и открывающий площадку молодым в России. Проходят роскошные фестивали, дающие представление о европейском театре, проводящие образовательные программы и мастер-классы. «Золотая маска», превратившаяся действительно в общенациональный смотр, ведущая грандиозную просветительскую работу, возит спектакли по всей России и одновременно наводит мосты между русским и европейским театром. Успешно работают и «Гоголь-центр», и «Театра.doc», появляются новые площадки, обновляются старые — всего не перечислишь. Очень важно, чтобы все это не было задавлено, шанс не был упущен. Чтобы все это поощрялось, развивалось. Этому нужно помогать, это особенно важно. Ростки еще не окрепли. Вырвать их и спилить — очень легко. Поэтому я бы радовался — хотя и не обольщался бы тоже.

— А как этот шанс не упустить и почему возникает такой странный момент, что все эти изменения сейчас явно поддерживаются государством?

— Да, оно довольно сильно помогает. С другой стороны, есть постоянное ощущение опасности, от него исходящей. Дело не в государстве, а в определенном наборе людей, которые почему-то любые обновления воспринимают как угрозу своей покойной жизни и потому оседлали «конька» сохранения традиций. Дескать, не дадим все порушить, разграбить «духовное пространство русской Евразии».

Эти люди — не государство. Не надо путать. Как в храме, где есть церковь, а есть при ней набор юродивых и кликуш.

Я не сравниваю государство с церковью, но у него тоже есть свой набор юродивых и кликуш, которые бегают вокруг и по любому поводу поднимают вой и сыплют проклятиями.

Люди, которые занимаются делом, не замечены в кликушестве — и слава Богу. Они просто делают дело. Хотя кликуш много, и, сбиваясь в стаи, они делаются опасными. Но я надеюсь, что мы все это преодолеем и пройдем.

— Как вы думаете, почему на Украине православный монастырь укрывает протестующих, а в Москве называющий себя «православным активистом» человек срывает спектакль в МХТ, как произошло с «Идеальным мужем»?

— В церкви есть разные люди — приличные и неприличные, как и в любой другой организации. Вопрос только в том, кому дается ход, кто в тренде — те или другие. Про церковные дела все понятно.

А что касается православных активистов — это история липовая и убогая. Ну какие же это православные активисты?! Они и не православные, и не активисты. Не очень, видимо, здоровые люди, которые, похоже, находятся где-то на «прикорме». И периодически, как мне кажется, выполняют чьи-то заказы. Надо кого-то «шугануть» — они и бегут, куда надо, так я думаю. Вообще чем меньше уделять внимания — тем здоровее будет.

Прибежали, трусовато покричали, убежали. Подавали интервью камерам. Доставили пару неприятных минут актерам. Какое-то количество забавных минут публике. И дикие хлопоты мне от наших вездесущих СМИ. За время репетиции в Варшаве, за два часа, у меня было 30 неотвеченных звонков разных номеров. Это дико раздражает и утомляет. Хочется от этого всего спрятаться.

Вообще, если итожить, по всей истории с «Карамазовыми» и МХТ могу сказать одно.

Мне очень жаль, если я принес хлопоты, неудобство и дискомфорт Художественному театру и Олегу Табакову. Это самый близкий мне в театре человек. Без него не было бы меня сегодняшнего. И у него прошу прощения за все. И говорю ему спасибо за все.

Терпеть меня нелегко. Я, конечно, человек не самый устойчивый и комфортный в плане нервов. Но я делаю свое дело с полной отдачей, без парашюта за спиной. И я за свое дело бьюсь в кровь. Да, есть люди, которые априори хотят найти и найдут везде в любом случае выгоду и хитрый замысел. Бог с ними.

Меня могут объявлять кем угодно. Врагом народа, сделавшим антироссийский спектакль. Врагом «достоевсковедов». Врагом театра.

У меня есть один простой внутренний показатель. Мне кажется, у меня есть зрители, понимающие то, что я делаю. Чувствующие это.

И мне кажется, их очень и очень немало. И у меня есть артисты, с которыми я работаю, — я люблю их, а они, смею надеяться, любят меня. Артисты, которым я верю и которые в меня верят. Мы — настоящая команда. Что бы не происходило. Их отвага, их готовность идти со мной и за мной в любые передряги — и творческие, и не творческие, их счастливые лица на поклонах после спектакля — все искупают. Всю фигню, которая иногда на меня льется.

А все прочее, как говорит Федор Палыч Карамазов, «все еще подвержено мраку неизвестности, хотя бы некоторые и желали расписать меня». Время пройдет. Все уложится и устаканится. Встанет на места.

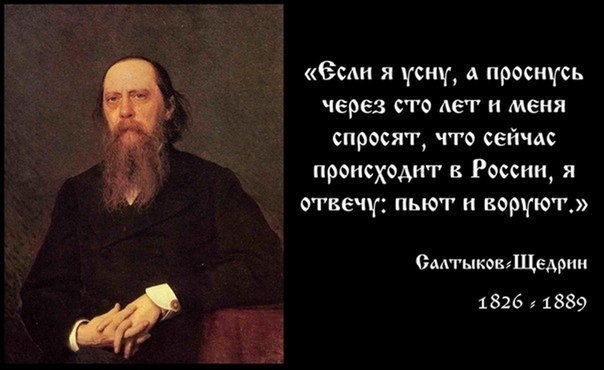

Голова. Говорят иностранцы что бы понять Россию-матушку Достоевского читают?! Не 100% попадание. СЩ = вот суть ;)

Смердяковщина

— 1) в широком смысле — «теоретическая» и практическая деятельность, основным содержанием которой является предательство интересов своей страны;

2) концепция, согласно которой Россия сможет выбраться из кризисной ситуации и построить процветающее общество только за счет копирования опыта других стран и использования рекомендаций зарубежных специалистов. Сторонники С. пренебрежительно относятся к способностям и трудолюбию своего народа, к историческому опыту и традициям своей страны. (По имени Смердякова — литературного персонажа Ф. М. Достоевского, сожалеющего, что французскому императору Наполеону I в 1812 г. не удалось завоевать Россию).

Смердяков — Персонаж романа «Братья Карамазовы» (1880) Ф. М. Достоевского (1821 1881). Смердяков рассуждает следующим образом: «В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого, и хорошо, кабы нас тогда покорили.

![[Смердяковщина] «Бог есть, только не ищите его, слишком темно»](/story_images/395000/1386313960_38_generated.jpg)