Я уже не помню, когда я начал разговаривать с Раффи по-русски. Я не говорил с ним по-русски, когда он был в утробе матери, хотя с тех пор я узнал, что именно тогда дети начинают узнавать звуковые паттерны. И я не говорил с ним на русском языке в первые несколько недель его жизни; это было бы смешно. Все, что он мог делать, это спать, кричать и сосать грудь. На самом деле человеком, с кем я общался, когда я разговаривал с ним, была его лишенная сна мать Эмили, которая находилась на грани и нуждалась в компании. Русского она не знает.

Но потом, в какой-то момент, когда ситуация немного стабилизировалась, я приступил. В моменты, когда я носил его по окрестностям или катал в коляске, мне нравилось ощущение, что у нас с ним есть наш собственный язык. И мне нравилось большое количество ласкательных выражений, доступ к которым дал мне русский. Мушкин, мазкин, глазкин, мой хороший, мой любимый, мой маленький мальчик. Этот язык, учитывая его историю, удивительно богат на выражения для проявления нежности.

Когда мы начали читать Раффи книги, я включил в их число несколько изданий на русским языке. Один друг передал нам красивую книгу стихов для детей Даниила Хармса. Это не были бессмысленные стишки, наоборот, они были в значительной мере связаны друг с другом, и Раффи наслаждался ими. Один из них представлял собой песню о человеке, который пошел в лес с дубиной и мешком и никогда не вернулся. Сам Хармс в 1941 году был арестован в Ленинграде за выражение «подстрекательских» настроений и на следующий год умер от голода в психиатрической больнице. Великий советский бард Александр Галич в конце концов назвал песню о человеке в лесу «пророческой» и написал свою собственную песню, включив лесную лирику в цикл о ГУЛаге. Раффи очень понравилась песня Хармса; когда он стал немного старше, то заказывал ее, а затем танцевал.

Прежде чем узнать это, я постоянно разговаривал с Раффи по-русски, даже при его матери. И хотя сначала это казалось глупым, потому что он не понимал ничего из-того, что мы говорили на любом языке, наступил момент, когда я увидел, что он что-то понимает. Мы начали со звуков животных. «Как говорит корова»?— спрашивал я, произнося название животного по-русски. «Му!», — отвечал Раффи. «Как говорит кошка?» — «Мяу!». «Как говорит сова?» — Раффи делал большие глаза, поднимал руки и произносил: «Хуу, хуу!». Он не понимал ничего другого, хотя в определенный момент, примерно в возрасте полутора лет, казалось, он узнал, что означает русское слово «нет» — я часто повторял его.

Он не понимал меня так же хорошо, как понимал свою мать, и вообще особо не понимал нас обоих, но все равно это было похоже на маленькое чудо. Я дал своему сыну немного русского! После этого я почувствовал, что должен продолжить эксперимент. Помогало то, что все вокруг были впечатлены и настроены благосклонно. «Замечательно, что вы учите его русскому языку», — говорили окружающие.

Но я сомневался и сомневаюсь до сих пор.

Раньше билингвизм имел незаслуженно плохую репутацию, затем он получил незаслуженно возвышенную. В первом случае американские психологи начала XX века в противовес нативистам предположили, что, помимо наследственности, было что-то еще, что заставляло восточно- и южноевропейских иммигрантов в недавно изобретенных тестах IQ демонстрировать более низкие результаты по сравнению с выходцами из Северной Европы. Ученые предложили, что во всем может быть виновата попытка выучить два языка. Как отмечает в своей книге 1986 года The Mirror of Language Кенджи Хакута, ни психологи, ни нативисты не считали, что IQ тесты могут быть бесполезными сами по себе.

В начале 1960-х годов эта псевдонаучная теория была развенчана канадскими исследователями в разгар дебатов по поводу квебекского национализма. Работа двух ученых Университета Макгилла, которые исследовали франко-английских двуязычных школьников в Монреале, показала, что они в действительности демонстрируют лучшие результаты в сравнении с одноязычными детьми в тестах, которые требуют психических манипуляций и реорганизации визуальных моделей. Так родилась концепция «билингвистического преимущества». И, как я недавно узнал от людей, рассказывающих мне об этом снова и снова, это остается общепринятой мудростью.

На самом деле в последние годы двуязычное преимущество было поставлено под сомнение. Ранние исследования были подвергнуты критике за предвзятость отбора и отсутствие четких, проверяемых гипотез. Возможно, нет никакого двуязычного преимущества, кроме неоспоримого преимущества знания другого языка. И хотя неправильно считать, как до сих пор думают некоторые родители, что изучение еще одного языка наряду с английским значительно затруднит усвоение последнего, вполне возможно, что оно немного затрудняет это. Как подчеркивает психолингвист Франсуа Грожон, язык является продуктом необходимости. Если ребенок обсуждает, скажем, хоккей только со своим русскоговорящим отцом, он может долгое время не знать, как по-английски будет «шайба». Но он узнает, когда возникнет такая необходимость.

В любом случае при отсутствии «билингвистического преимущества», на наличие которого вашего ребенка проверят в дошкольном учреждении по его выбору, вам, как родителю, придется решить, действительно ли вы хотите, чтобы он изучал язык. И здесь, как мне кажется, начинаются проблемы.

Мои родители вывезли меня из Советского Союза в 1981 году, когда мне было шесть лет. Они сделали это потому, что им не нравился Советский Союз — это была, как говорила моя бабушка, «ужасная страна», жестокая, трагичная, бедная и склонная к вспышкам антисемитизма. Они сделали это потому, что была такая возможность: Конгресс под давлением американских еврейских групп принял законодательство, связывающее советско-американскую торговлю с еврейской эмиграцией. Уехать было нелегко, но если вы были агрессивны и предприимчивы — мой отец в какой-то момент заплатил серьезную взятку — вы могли покинуть страну. Мы переехали в Бостон. Вероятно, никакое другое решение не оказало большего влияния на мою жизнь.

Мои родители были связаны с русской культурой тысячью неразрывных связей. Но они не отрезали меня от американского общества, да и не могли. Я всецело ассимилировался, во многом смущал родителей, позволив и своему русскому не страдать от пренебрежения. Шесть лет — это промежуточный возраст с точки зрения ассимиляции. Если вы намного моложе — в два или три года — шансы сохранить свой русский невелики, и вы в основном просто становитесь американцем. Если вы старше на несколько лет — для русских это, кажется, девять или десять — вы, вероятно, никогда не потеряете свой акцент, и на всю оставшуюся жизнь будете для окружающих русским. В шесть лет вы все еще можете вспомнить язык, но при этом у вас не будет акцента. Что делать, зависит от вас. Я знаю многих людей, которые приехали в этом возрасте и до сих пор говорят по-русски с родителями, но вообще не используют русский профессионально и никогда не возвращаются в Россию. Я также знаю людей, которые переехали в этом возрасте, но все время приезжали назад и даже создавали семьи с русскими. Я в последней группе; я начал учиться в колледже и с тех пор писал и думал о России.

Знание русского языка много для меня значит. Это позволило мне путешествовать с относительной легкостью по всему бывшему Советскому Союзу. В культурном плане я наслаждался тем, что нравилось моим родителям: советскими бардами, некоторыми очаровательными советскими романами 1970-х, поэзией Иосифа Бродского и пьесами Людмилы Петрушевской. Когда я стал старше, я добавил кое-что свое. Но я осознаю, что мои связи с Россией ослаблены. Я не знаю ни русского, ни России так хорошо, как мои родители. Я американец, который унаследовал определенные лингвистические и культурные навыки и увидел на волне распада СССР возможность использовать их в качестве писателя и переводчика, в то время как мои родители когда-то видели другую возможность — выбраться. Но большую часть своей жизни я прожил на английском. Учит ли талантливый программист своих детей C++? Возможно. Если они проявят к этому интерес. Но талантливый программист не учит своих детей языкам, которые им не нужны, или языкам, которые вызывают у них затруднения. Верно?

Россия и русский точно не бесполезны, но в обозримом будущем эта страна — место тьмы. Сколько лет будет Раффи, когда Путин, наконец, сойдет со сцены? При самом оптимистичном сценарии, когда Путин уйдет в отставку в 2024 году, Раффи будет девять. Но если Путин продержится дольше, может быть, Раффи будет 15. Может, 21. Неужели Раффи пока не может поехать в Россию? Нет ничего невозможного. Но с точки зрения родителей это не совсем желательно. Я до сих пор помню выражение лица моего отца, когда он оставил меня в аэропорту Логан, чтобы я в первый раз отправился в Россию самостоятельно. Это была весна 1995 года, конец моего второго курса колледжа. Мой отец недавно потерял мою мать из-за рака; моя старшая сестра, журналист, вернулась в Россию, чтобы продолжить свою карьеру там. И теперь он потерял и меня? Когда мой отец плакал, это было самое интимное, что я когда-либо видел. Интересно, пожалел ли он в тот момент, что сохранил мой русский. В моем случае я вернулся. Со мной ничего плохого не случилось. Но это не значит, что я хочу, чтобы Раффи поехал туда. Он ведь такой маленький!

Я хотел бы научить его испанскому языку, что значительно расширило бы его возможности общаться с жителями Нью-Йорка, а также с большей частью остального мира. Хотел бы я научить его итальянскому, греческому или французскому, чтобы он мог посещать эти прекрасные страны и говорить на их языках. Было бы неплохо с точки зрения будущих карьерных перспектив преподавать Раффи мандаринский или кантонский (диалекты китайского, первый из которых, являясь крупнейшим по числу носителей, лег в основу литературного языка — прим. перев.), как устраивают для своих детей амбициозные хедж-спонсоры в Нью-Йорке. Черт, даже в Израиле есть пляжи. Если бы я научил его ивриту, он мог бы читать Тору. Но я не владею ни одним из этих языков. Все, что у меня есть — это русский. И я даже не говорю на нем достаточно хорошо.

Для Раффи недостатком является то, что русский язык его отца так же несовершенен, как и он сам. Я часто не могу вспомнить или не знаю имен для общеизвестных вещей — на днях я пытался вспомнить, как по-русски будет scooter и применил для этого слово «самогон» вместо «самокат». У меня часто возникают проблемы с запоминанием того, как сказать «овца» и «коза». Не помогает, что русские слова намного длиннее английских — milk это «молоко», apple это «яблоко», hello это «здравствуйте», ant это «муравей». Кроме того, моя грамматика полна ошибок.

Я вижу друзей, которые переехали в то же время, что и я, но не поддерживали свой русский язык, воспитывая детей полностью на английском. Иногда мне жаль их самих и всего, чего им не хватает; в других случаях я завидую. Они наконец-то освободились от ига России, как того хотели их родители. В кругу своих детей они вольны быть собой, выражаясь без затруднений. Они всегда знают, какие подобрать слова для самоката, козы и овцы.

На Лонг-Айленде живут ревностные представители общин Белой эмиграции, в которых даже в четвертом поколении заставляют детей изучать русский язык. Из такого сообщества вышел журналист Пол Хлебников. После развала Советского Союза он отправился в Москву, где издал книгу о коррупции с участием крупного бизнеса в российском государстве. В 2004 году он погиб на одной из улиц Москвы, когда в него выстрелили девять раз. Плохо проведенное судебное разбирательство завершилось для двух обвиняемых оправдательным приговором. Никто так и не понес наказания за его убийство.

Киев — это место, где многие говорят на русском языке. Сюда также следует отнести части Эстонии и Латвии. Целые кварталы Тель-Авива. Брайтон-Бич! Я хотел бы, чтобы Раффи посетил все эти места прежде, чем он отправится в Москву, где родился его отец.

![]() источник: cdn.img.inosmi.ru

источник: cdn.img.inosmi.ru

Русская эмигрантка у витрин Брайтона

В течение первых двух с половиной лет жизни Раффи развитие его русского языка было в какой-то мере довольно нерешительным. Его первым словом было «кика», что означало chicken (куры есть в саду по соседству с нами). Некоторое время, потому что он использовал в начале слова «k», а не «ch», я думал, что это может быть сочетание слова chicken и русского «курица». Но ни одно из его последующих приблизительно звучащих слов — «ба» для bottle, «каку» для cracker, «магум» для mango, «мулк» для milk — не содержало никаких русских компонентов. Глоссарий, который мы составили для его бабушки и дедушки, когда ему было почти 18 месяцев, включал в себя 53 слова или попытки таковые произнести. Только одно из них было на русском языке: «меч», т. е. «мяч». Оглядываясь назад, я должен был признать, что он сказал «кика» не потому, что пытался сказать «курица», а потому, что не мог произнести звук, обозначаемый сочетанием «ch» в слове chicken.

Несмотря на все мои сомнения по поводу русского языка, я много говорил с ним, и его неспособность выучить это было трудно не принять на свой счет. Предпочитал ли Раффи язык своей матери (и всех окружающих) языку своего отца? Разве я — это, наверное, ближе к истине — не проводил с ним достаточно времени? Чувствовал ли он мою амбивалентность по поводу всего проекта? Он меня ненавидел?

Психолингвист Грожон в своем обзоре современных исследований в популярном учебнике 2010 года Bilingual: Life and Reality говорит, что основным фактором, определяющим, станет ли ребенок билингвом, является необходимость: есть ли у ребенка какая-либо реальная причина, чтобы постигать язык, будь то необходимость говорить с родственником или товарищами по играм, либо понимать, о чем говорят по телевизору? Еще одним фактором является степень «погружения»: слышит ли он достаточно, чтобы начать понимать? Третий фактор, более субъективный по сравнению с другими, — это отношение родителей ко второму языку. Грожон приводит пример бельгийских родителей, чьи дети должны изучать французский и фламандский языки. Многие родители без восторга относятся к фламандскому, который нельзя с уверенностью назвать мировым языком, и их дети в конечном итоге не очень хорошо его изучают.

В нашем случае у Раффи не было абсолютно никакой необходимости изучать русский язык, — мне не хотелось притворяться, что я не могу понять его неопытные попытки говорить по-английски, и в его жизни не было никого другого, включая русскоговорящих в моей семье, кто не знал английского языка. Я сделал все возможное, чтобы создать разумный объем русского языка в его жизни, но он затмевается объемом английского. Наконец, ко мне, как я уже сказал, имело место плохое отношение.

И все же я продолжал это делать. Когда Раффи был совсем маленьким, единственными русскими книгами для него были глупые стихи Хармса и милые шведские книжки 1980-х Барбры Линдгрен о Максе, переводы которых на русский моя сестра привезла из Москвы. Но примерно в два года ему начали нравиться стихи Корнея Чуковского. Я нашел их слишком жестокими и страшными (и длинными), чтобы читать ему, когда он был совсем маленьким. Но с тех пор как он сам стал немного жестоким, а также мог слушать длинные истории, мы читали о Бармалее, людоеде, который ест маленьких детей и. в конце концов, сам был съеден крокодилом. Потом мы перешли на добросердечного Доктора Айболита (Dr. Ouch), который заботится о животных и совершает героическое путешествие в Африку по приглашению Бегемота, — Чуковский был большим любителем бегемотов, — для лечения больных тигров и акул. Я также добавил несколько русских мультфильмов в его «экранную» ротацию, — большинство из них были слишком старыми и слишком медленными для него. Но один из них ему понравился. Он повествует о меланхоличном Крокодиле Гене, который поет сам себе грустную песню про день рождения.

По прошествии нескольких месяцев я понял, что он все больше и больше понимает, что я говорю. Не то, чтобы он сделал то, что я ему сказал. Но иногда я упоминал, например, про свои тапочки, называя их русским словом, и он знал, о чем я говорю. Однажды он спрятал один из них. «Где мой второй тапочек?», — спросил я его по-русски. Он залез под диван и очень гордо вытащил его. И я тоже был горд. Оказался ли наш ребенок гениальным? Просто из-за того, что я повторял одни и те же слова достаточно времени и указывал на объекты, он узнал русские обозначения этих объектов. Невероятно, на что способен человеческий разум. Сейчас я не могу остановиться.

Недавно я прочитал одно из фундаментальных исследований по теме билингвизма — четырехтомный труд Вернера Ф. Леопольда Speech Development of a Bilingual Child. Это удивительная книга. Леопольд, немецкий лингвист, приехал в США в 1920-х годах и в конечном итоге получил работу преподавателя немецкого языка на северо-западе. Он женился на американке из Висконсина; она была немецкого происхождения, но не знала языка, и когда в 1930 году у них была дочь, Хильдегард, Леопольд решил преподавать ей немецкий язык самостоятельно. Он вел кропотливый учет результатов. Первые три тома довольно технические, но четвертый том меньше. Это дневник Леопольда о том, как росла Хильдегард с двух до шести лет.

Книга полна милых грамматических ошибок Хильдегард, а также изрядного количества технических транскрипций ее немецкой речи. После впечатляющего роста запаса ее немецкой лексики в первые два года, Хильдегард начинает подчиняться преимущественно англоязычной среде. Леопольд неоднократно сетует на упадок ее немецкого. «Ее немецкий продолжает отступать», — пишет он, когда Хильдегард чуть больше двух лет. «Прогресс в немецком языке небольшой». «Вытеснение немецких слов английскими прогрессирует медленно, но неуклонно». Он не получает поддержки от немецкого эмигрантского сообщества: «Очень трудно оказывать немецкоязычное влияние, усиленное нашими многочисленными друзьями, которые говорят по-немецки. Все они непроизвольно впадают в английский, когда Хильдегард отвечает на английском языке».

В то же время в Леопольде чувствуется прекрасное спокойствие по поводу прогресса Хильдегард, потому что она очень милая. «Удивительно, что она говорит „бриться“ по-английски, — пишет он, — хотя я единственный, кого она видит бреющимся. Она каждый раз спрашивает меня, что я делаю, и получает ответ на немецком языке: raiseren. Однажды вечером она коснулась моей бороды и сказала по-английски: „Ты должен побриться?“» Несколько месяцев спустя он отмечает, что Хильдегард начала интересоваться двумя языками, которые она изучает. Она спрашивает у матери, все ли отцы говорят по-немецки. «По-видимому, — пишет Леопольд, — она до сих пор молчаливо предполагала, что немецкий язык является языком отцов, потому что это язык ее отца. Вопрос раскрывает первые сомнения относительно правильности обобщения».

Процесс снижения уровня немецкого языка Хильдегард остановился и впечатляюще повернулся вспять, когда ей было пять лет, и семья получила возможность отправиться в Германию на шесть месяцев. В своем детском саду она иногда слышит «Хайль Гитлер», но в основном отлично проводит время. Читая это, я подумал, что если Леопольд смог взять Хильдегард в гитлеровскую Германию, чтобы улучшить ее немецкий, конечно, и я могу поехать в путинскую Россию. Но пока я этого не сделал.

Около шести недель назад, за месяц до третьего дня рождения Раффи, развитие его русского языка внезапно ускорилось. Он начал замечать, что я говорю на языке отличном от языка всех остальных, — так он «столкнулся с двумя языками», как говорил Леопольд о Хильдегард. Первой реакцией Раффи было раздражение. «Папа, — сказал он однажды вечером, — Нам нужно ввести в тебя английский». Он ясно понимал язык — в точности по Грожону — как вещество, которое наполняет сосуд. Я спросил его, почему он не говорит со мной по-русски. «Я не могу, — просто сказал он, — Мама вложила в меня английский».

Затем, однажды ночью, когда мы с Эмили разговаривали, укладывая его спать, он заметил нечто странное: «Папа, ты говоришь по-английски с мамой!». Он не обнаружил этого раньше.

Потом его мать уехала на длинные выходные. Впервые за долгое время он услышал больше русского, чем английского. Он начал обдумывать это. «Папа, — воскликнул он однажды вечером, когда, сидя на моих плечах, направлялся из детского сада домой, — Вот как это звучит, когда я говорю по-русски». Он начал издавать ряд гортанных звуков, которые звучали совсем не так, как русские. Но он начал понимать, что это был другой язык, причем тот, на котором он теоретически мог говорить.

Он начал получать больше удовольствия от этого. «Фи-фи-фо-фум, — пропел он однажды вечером, прежде чем залезть в ванну, — я чувствую запах крови англичанина!» «Меня?— сказал я по-русски, — Я англичанин?» Раффи хорошо понял мою мысль и тут же исправился: «Я чувствую запах крови русского человека!» Он рассмеялся: он любит заменять одно слово или звук другим, часто бессмысленно. Но в данном случае это имело смысл. Несколько дней спустя, за ужином, он сказал нечто еще более поразительное. Я разговаривал с ним, но потом изменил тему и обратился к Эмили. Раффи это не понравилось. «Нет, мама! — сказал он. — Не бери папин русский язык от него!» Русский в этом случае был символом моего внимания.

В данный момент мы действительно были в это погружены. Он не только понимал русский язык, он понимал его как особую форму общения между нами. Если бы я убрал его в этот момент, мы бы потеряли это. Пути назад не было.

В то время Раффи переживал один из своих периодических приступов плохого поведения. Они, как правило, приходят циклами. Месяц хорошего поведения сменяется двумя месяцами умышленного неповиновения и истерик. Последний такой период начался пару месяцев назад. Раффи убегает от меня или Эмили, когда мы выходим на прогулку, — иногда на расстояние целого квартала. Это подразумевает определенные наказания. И это определенно связано с плохим поведением со своими товарищами по игре: брать их игрушки, толкать их, тянуть за волосы.

Я обнаружил, что я более вспыльчивый на русском языке, чем на английском. У меня меньше слов, и поэтому они заканчиваются быстрее. У меня есть определенный регистр на русском языке, которого, кажется, нет в моем английском. В нем я делаю свой голос глубоким и угрожающим, говоря Раффи, что если он сразу не выберет, какую рубашку собирается носить сегодня утром, я выберу ее за него. Когда он бежит по улице, я без всякого смущения кричу в очень страшной манере о том, что если он не вернется, то получит тайм-аут (у нас нет русского эквивалента для английского слова timeout, поэтому фраза звучит так: «Рафик, если ты немедленно не вернешься, у тебя будет очень длинный тайм-аут»). Я больше кричу по-русски, чем по-английски. Раффи боится меня. И я не хочу, чтобы он меня боялся. В то же время, я не хочу, чтобы он выбежал на улицу и попал под машину.

Иногда я беспокоюсь об этом. Вместо красноречивого, ироничного, холодного американского отца, Раффи получает эмоционального, иногда кричащего русского родителя с ограниченным словарным запасом. Это компромисс. Опять же, у меня была мягкая мать и строгий отец. И я был очень счастлив.

Один из моих недостатков как учителя Раффи по русскому заключается в том, что я плохо составляю расписание. В Бруклине проходят постоянные встречи русских родителей, на которые я не имею возможности ходить или просто не хочу туда тащиться. Тем не менее как-то утром несколько уик-эндов назад я взял Раффи на исполнение детских песен в баре в Уильямсбурге. Один русский родитель забронировал это место и попросил певицу Женю Лопатник исполнить несколько детских песен. Там были мы — кучка русскоговорящих родителей с нашими двух- и трехлетними детьми. Большинству из нас более комфортно общаться на английском языке, нежели на русском, и никто из нас не хотел бы репатриироваться. Тогда зачем мы это делали? Что именно мы хотели передать нашим детям? Конечно, ничего о России в ее нынешнем виде. Возможно, было уместно, что мы слушали детские песни. В нашем детстве было что-то волшебное, в этом мы были уверены. Чего мы не могли знать, было ли это из-за музыки, которую мы слушали, или из-за книг, которые мы читали на русском языке, или из-за самого звука языка. Вероятно, ничего из этого. Вероятно, всего-навсего было волшебно быть ребенком. Но так как мы не могли исключить, что русский имеет к этому отношение, мы должны были передать его и нашим детям. Возможно.

Раффи не знал большинства песен. Но потом Лопатник спела песню Крокодила Гены про день рождения. Раффи заинтересовался и немного потанцевал.

В конце детской программы Лопатник объявила, что хочет исполнить несколько песен для родителей. «Что вы думаете о Цое?», — спросила она. Цой был автором песен и солистом «Кино», одной из величайших российских рок-групп. Взрослые приветствовали это предложение. Она спела песню «Кино». Затем она исполнила известную, хотя и менее крутую композицию группы «Наутилус Помпилиус» «Я хочу быть с тобой». Название банальное, но песня по-настоящему убедительна: в ней говорится о том, что возлюбленная певца умерла в огне, и он жаждет ее, хотя в последующие годы автор настаивал на своей уверенности в том, что песня имеет религиозные коннотации, и что ее адресатом был Бог.

«Я ломал стекло как шоколад в руке

Я резал эти пальцы за то что они

Hе могут прикоснуться к тебе я смотрел в эти лица

И не мог им простить

Того что у них нет тебя и они могут жить».

Мы никогда не слушали эту песню вместе, и все же Раффи был потрясен. Все мы были потрясены. Оригинальная версия сопровождалась присущей позднесоветскому року ерундой вроде синтезаторов и саксофонного соло. Дрянь. Лишенная всего этого версия в исполнении Лопатник оказалась навязчивой. «Но я хочу быть с тобой, — пела она, — Я хочу быть с тобой. Я так хочу быть с тобой».

В той комнате в этот момент речь шла не о религии, но, как говорил Набоков в «Лолите», о культуре, о языке — о том, чем мы несмотря ни на что так или иначе связаны с Россией и русским языком. И во многих отношениях о невозможности эти связи поддерживать.

Раффи напевал песню «Наутилуса Помпилиуса» по дороге домой. Через несколько дней я услышал, как он пел ее сам себе, играя в «Лего».

«Я хочу быть с тобой

Я хочу быть с тобой

Я хочу быть с тобой».

И спустя несколько дней он произнес свое первое предложение на русском языке: «Я гиппопотам».

Я был глубоко, глупо, неописуемо тронут. Что я натворил? Как я мог этого не сделать? Какой блестящий, упрямый, очаровательный ребенок. Мой сын. Я так сильно его люблю. Надеюсь, он никогда не поедет в Россию. Я знаю, что в конце концов он это сделает.

Кит Гессен — автор романа A Terrible Country, который выйдет в июле.

![]() источник: media.newyorker.com

источник: media.newyorker.com

Опубликовано 16/06/2018 16:31

источник: img-gorod.ru

источник: images.myshared.ru

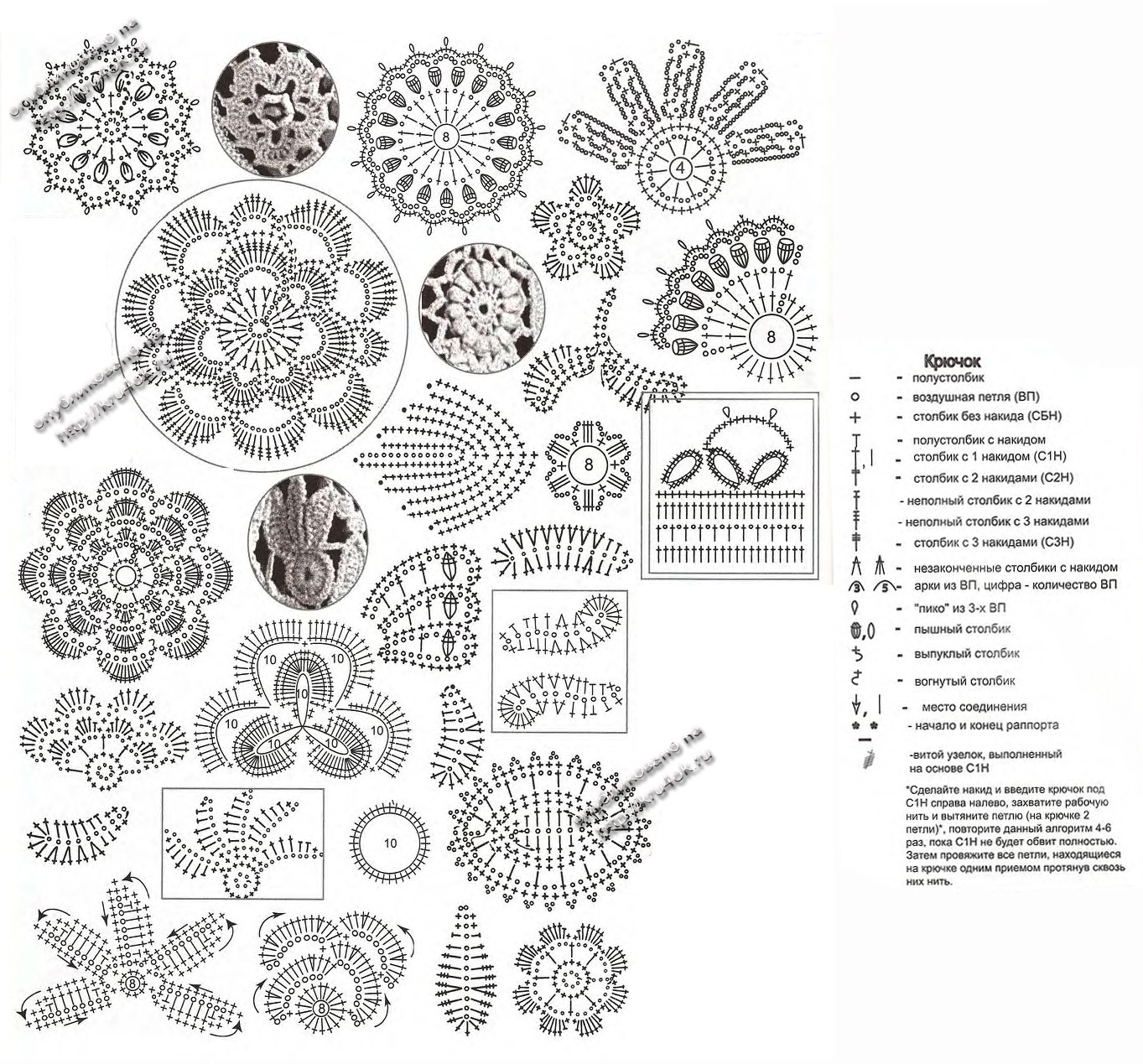

источник: images.myshared.ru![]() характерология.Это моё хобби.

характерология.Это моё хобби. источник: cs1.livemaster.ru

источник: cs1.livemaster.ru источник: i033.radikal.ru

источник: i033.radikal.ru источник: webdomovodstvo.ru

источник: webdomovodstvo.ru источник: i.ytimg.com

источник: i.ytimg.com источник: i.ytimg.com

источник: i.ytimg.com источник: kru4ok.ru

источник: kru4ok.ru