Как же меня задолбали эти доморощенные знатоки ии!

Не может ии совершить открытие! Не мо жет!

Может скомпоновать новое вещество с заданными характеристиками. Да! Если это будет очередное вещество из группы известных! Какой нибудь дигидридполикарбонатохренетькакойхрени, потому что характенистики гидрида о диоксида уже известны.

ИИ галлюцинируюи не хуже людей) Так что при определенных условиях — могут. Также как и люди, которые лишь повторяют заданные в них программы, но иногда выходят за рамки и получают что-то новое

если углубиться в данную тематику: )))

(ч.1) Новое. Одним из основных оплотов тех, кто утверждает, что люди качественно отличаются от любых алгоритмически или прецедентно создаваемых компьютерных моделей, является постулат о неспособности компьютерных моделей «придумывать что-то новое». Люди могут создавать «новое», а компьютер не может. Давайте разберемся в этом вопросе, начав с попытки понять – что же мы понимаем под «новым».

t.me/polden21/367

Термин «новое» кажется самоочевидным, но дайте себе труд подумать 30 секунд – можете ли вы вербализировать свое понимание того, что представляет из себя то «новое», что человек может создать или открыть, а компьютер нет? Что может быть у человека такого, что позволяет ему открывать «новое» (в вашем понимании данного термина), чего не может быть у компьютера? Вопросы достаточно нетривиальные, но попытка найти на них ответ, по-моему, весьма полезна для понимания структуры информации в целом.

Определимся с терминологией поста и разделим понятия открытия нового и создание нового. «Открытие нового» – получение новых данных о мире и формулирование новых закономерностей, корректно учитывающих новые данные; «создание нового» – применение фундаментальных знаний для обновления методов решения практических задач.

Всё, что у нас есть в «дано» задачи по открытию «нового», это сенсорная информация об окружающем нас мире и ранее установленные закономерности изменения параметров наблюдаемых нами объектов. Получая очередную порцию сенсорной информации, мы иногда видим, что установленные закономерности для нее не выполняются. Определив условия, при которых данная информация была получена, мы можем изолировать значащие факторы, стабильно приводящие к расхождению наблюдения и имеющейся закономерности, и постараться сформулировать новую закономерность. В качестве широко известного примера можно привести вывод пространства Минковского с метрикой (-1,1,1,1), и в целом СТО, из, не влезающего в классическую механику Ньютона, факта постоянства скорости света в любых системах отсчета.

Как еще может открыться что-то «новое»? Может произойти некое случайное событие, не запланированное ученым, т.к. у него не было никаких причин его планировать на основании имеющихся знаний. Известный и реально подтвержденный случай такой случайности – открытие киральности химических веществ Луи Пастером. Условия эксперимента сложились сами собой, но наблюдения упали на подготовленную почву – Луи смог сделать плавильные выводы.

Т.е. когда мы говорим об открытии «нового», мы, прежде всего, говорим о получении новых экспериментальных данных (либо за счет применения новых средств измерения, либо за счет изменения режима проведения эксперимента), не укладывающихся в уже имеющиеся у нас закономерности, с последующим выводом новых закономерностей.(ч.2) С созданием «нового» всё еще проще. У нас есть определенный набор методов и средств решения практических задач и, получая новые фундаментальные знания об окружающем мире, люди, имеющие кросс-дисциплинарную подготовку, т.е. осведомленные и о соответствующем практическом методе и о сути нового фундаментального знания, могут сделать вывод о том, как это новое знание может быть применено для улучшения существующего метода. Метод не меняется кардинально, нет, проводится некая атомарная оптимизация. Так, сами принципы автоматизации работы с числами, заложенные еще Бэббиджем в своей механической разностной машине, не претерпели фундаментальных изменений от перехода к двоичной системе счисления и кодированию чисел наличием или отсутствием тока на участке цепи.

t.me/polden21/368

Таким образом, для создания «нового» необходимо понимать, как на практике применяются «старые» фундаментальные знания, т.е. какие свойства ранее описанных объектов значимы для эффективности практического метода, а также, как эти значимые свойства «старых» объектов могут быть более эффективно воспроизведены за счет использования «новых» объектов.

Звучит даже слишком просто – где подвох? На самом деле подвох есть и его природу очень полезно осознать, в т.ч. для того, чтобы понять, почему у большинства из вас так плохо получается мыслить даже на уровне анализа бытового опыта. Есть такая математическая дисциплина «теория категорий», описывающая весьма полезную для представления окружающего мира концепцию «категории». Я не буду вдаваться в доступный мне математический формализм – для цели поста всё можно объяснить на пальцах. «Категория» – это набор объектов с морфизмами. Объект – просто произвольный объект (всё, что угодно). Морфизм – переход от одного объекта к другому, фактически, взаимодействие объектов – его можно представить как стрелку, направленную от одного объекта категории к другому. Т.е. категорию можно нарисовать как множество точек, символизирующих объекты, соединенных стрелками. Такая простая, казалось бы, концепция позволяет математически точно описывать системы и процессы любой сложности.

Я написал, что объект символизирует точка – это очень важно. Точка – это ничто, у нее 0-я размерность и даже положение точки в категории никак не задано. Каждая точка характеризуется только набором морфизмов – стрелок, которые входят в эту точку и выходят из нее. Т.е. в теории категорий каждый объект задается исключительно своим отношением с другими объектам, его внутренний мир сводится до точки как незначимый в рассматриваемом масштабе. «Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу, кто ты.» Важно понимать, что при другом масштабе рассмотрения каждый объект может иметь совершенно произвольную сложность и описываться отдельной категорией, т.е. точно так же являться набором объектов со стрелочками – он может быть человеком, планетой, Вселенной, чем угодно.

(ч.3) Корректна ли вообще такая редукция сложных объектов до точек, состоящих в каких-то отношениях с другими точками? Зависит. Зависит от того, насколько корректно вы разбили систему на объекты, связи между которыми инварианты их внутренней структуре. Уйти от такой разбивки невозможно – мы люди и с нами не только Бог, но и 7-9 регистров «оперативной памяти» в нашем скорбном мозгу. Много в нашу голову не влезет, потому, при анализе сложных систем (а для нас сложно почти всё), нам неизбежно приходится заниматься формированием подходящих для наших целей категорий, дробя систему на объекты, состоящие в интересующих нас связях.

t.me/polden21/369

В умении гибко работать с этой самой категоризацией и зарыта собака. Очень часто для того, чтобы суметь корректно обработать расхождение между фактически полученными данными и ожидаемым поведением системы, необходимо «пересобрать» категорию, понимаете? Надо «разобрать» объекты, которые ты принимал за точки, представив каждый из них как самостоятельную категорию из связанных морфизмами дочерних объектов. После чего, перед возвращением обратно на исходный уровень рассмотрения системы, надо иначе скомбинировать эти дочерние объекты, пересобрав исходную категорию и получив совсем другую структуру отношений между объектами. Т.е. надо понимать, что любая категория, созданная нами – не более чем приближение, призванное снизить сложность рассматриваемой системы настолько, чтобы она влезла в нашу голову. И это приближение всегда неточно. Иногда эта неточность становится критичной для правильного анализа системы, и тогда категорию приходится пересобирать, иначе комбинируя объекты более высокого уровня детализации.

И вот на такую работу с категоризацией способны не только лишь все. Почти всегда люди фиксируются на некоей категории, которую они смогли худо бедно освоить – у кого-то эта категория побольше, у кого-то совсем маленькая и печальная, и именно с ней человек до смерти работает независимо от того, насколько корректно она описывает поведение системы и отражает получаемый этим человеком опыт.

У компьютера же проблем с пересборкой категорий под цели учета новых данных нет вообще никаких – он делает это быстро, непринужденно и без ошибок. Более того, он способен эффективно работать с куда более сложными категориями, чем человек. Потому, я не вижу вообще никаких проблем в том, чтобы обеспечить с помощью «компьютера» и открытие и создание «нового». Просто это будет сделано не с помощью LLM, вернее, не только с помощью LLM – большие языковые модели лишь часть, причем, не самая важная. Но сделано будет обязательно с неясными пока последствиями.

Да, те из вас, кто еще молоды – учитесь строить правильные категории, без этого вы обречены бродить в тумане. И учтите, что невозможно эффективно перестраивать категории, если у вас в наличии есть только знания высокого уровня. Если вы не знаете, из чего «состоят» объекты высокого уровня, то вы просто не сможете увеличить детализацию рассмотрения вопроса, и у вашей способности понимать мир будет весьма невысокий потолок

Да, это не «экономика инноваций» — это «экономика нового».

Строго говоря — это и не экономика вовсе, а переход к постэкономике, точнее к постэкономикс: политической экономии.

Но не только экономика: ВС РФ показали это на поле боя, а китайцы — в промышленном производстве.

Это революция всего общества, переход к новому индустриальному укладу в основе которого Индустриальная революция 4.0.

Это новая — следующая за капиталистической — общественно-экономическая формация и новый мировой многополярный порядок, построенный на богатстве разнообразия.

Да, это не «экономика инноваций» — это «экономика нового».

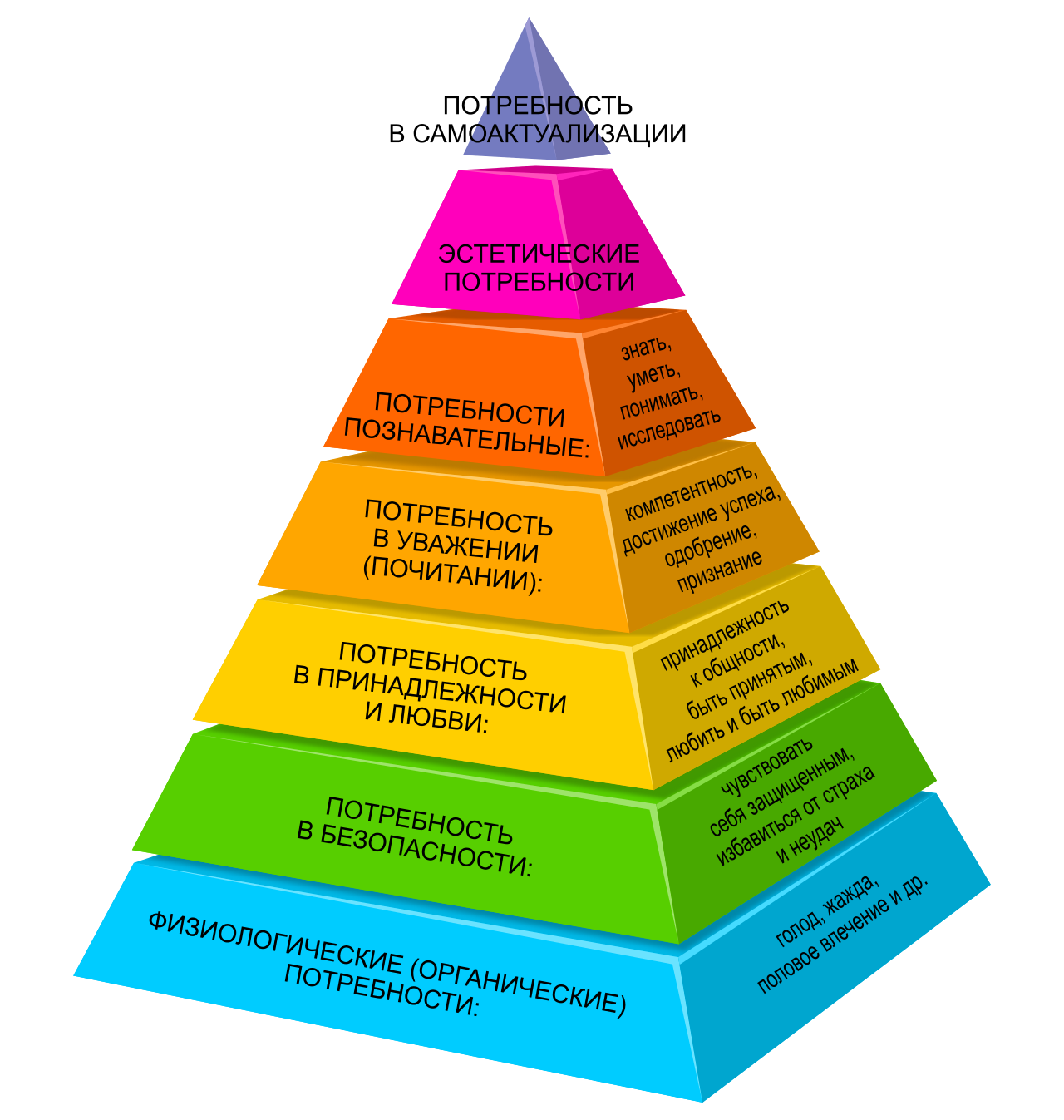

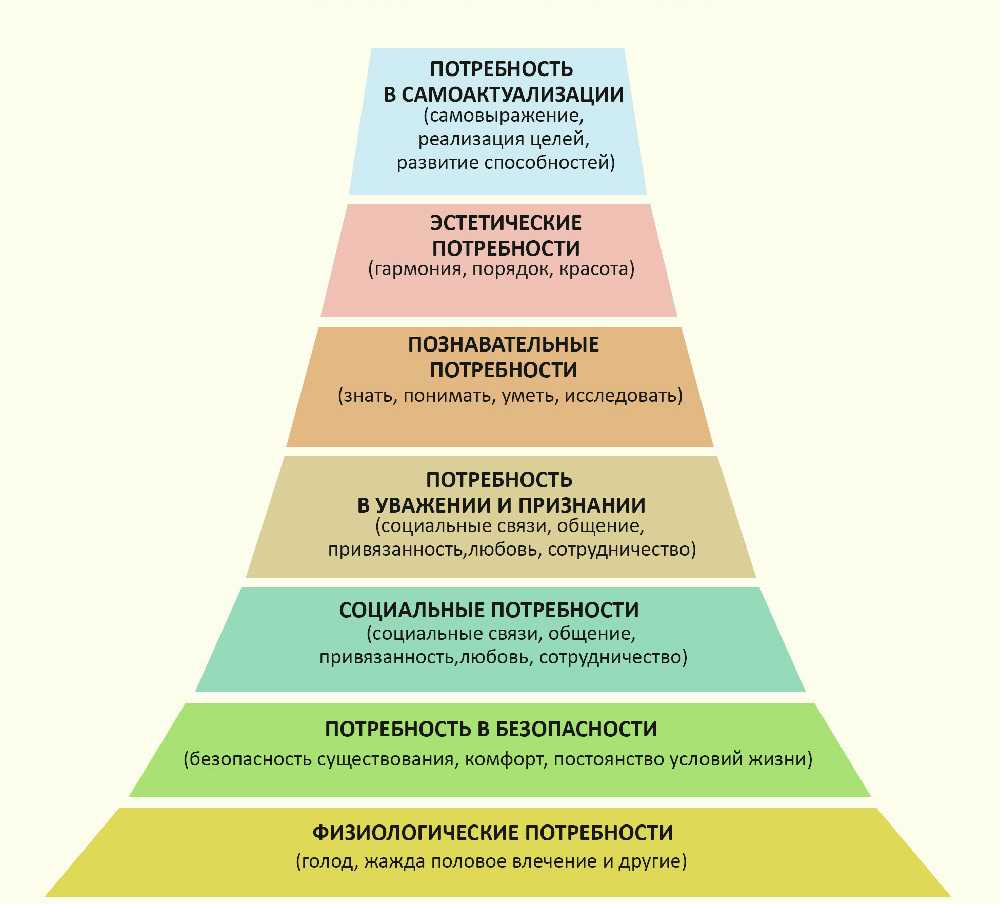

Это «экономика потребностей», «экономика желаний», «экономика мечты».

Но не «каждому по потребностям» или «каждому по нужде», а «каждому по мечтам», по наивысшим, суперпотребностям.💭

От ка́ждого по спосо́бностям, ка́ждому по потре́бностям (фр. De chacun selon ses facultés, à chacun selon ses besoins; англ. From each according to his ability, to each according to his needs) или Ка́ждый по спосо́бностям, ка́ждому по потре́бностям (нем. Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen) — лозунг, впервые использованный Луи Бланом в 1851 году (хотя более ранняя версия выражения появилась у Этьенна-Габриэля Морелли в его «Кодексе природы») и популяризированный Карлом Марксом в «Критике Готской программы» в 1875 году. Лозунг отражает коммунистический идеал производства и распределения его результатов. По марксистскому представлению, производство должно базироваться на добровольном использовании своих способностей членами данного общества. Результатов такого труда должно вполне хватать для свободного удовлетворения потребностей всех людей без необходимости какого-либо эквивалентного обмена при распределении товаров и услуг. Такая схема будет возможна в результате очень высокой производительности труда, которая будет достигнута в развитом коммунистическом обществе.

Полностью абзац, содержащий формулировку точки зрения Маркса, в Критике Готской программы (1875 год) выглядит следующим образом:

На высшей фазе коммунистического общества, после того как исчезнет порабощающее человека подчинение его разделению труда; когда исчезнет вместе с этим противоположность умственного и физического труда; когда труд перестанет быть только средством для жизни, а станет сам первой потребностью жизни; когда вместе с всесторонним развитием индивидуумов вырастут и производительные силы и все источники общественного богатства польются полным потоком, — лишь тогда можно будет совершенно преодолеть узкий горизонт буржуазного права, и общество сможет написать на своем знамени: «Каждый по способностям, каждому — по потребностям»![1]

Хотя указанная фраза чаще всего приписывается Марксу, данный лозунг, являясь общим для социалистического движения, впервые использован Луи Бланом в 1851 году. Кроме того, Этьен Кабе в книге «Путешествие в Икарию» (1840 г.) описал идеальную страну, главный принцип в которой — «от каждого по его силам, каждому по его потребностям». Также происхождение этой фразы приписывалось французскому утописту Этьенну-Габриэлю Морелли, который в 1755 году предложил её в своём «Кодексе природы» в числе «Основных и священных законов, которые уничтожили бы в корне пороки и несчастья общества».

I. В обществе ничто не будет принадлежать отдельно или в собственность кому бы то ни было, кроме тех вещей, которые каждый употребляет для удовлетворения своих потребностей, для удовольствий или для своего повседневного труда.

II. Каждый гражданин будет должностным лицом, обеспеченным работою и получающим содержание на общественный счёт.

III. Каждый гражданин будет содействовать, со своей стороны, общественной пользе сообразно своим силам, дарованиям и возрасту. В зависимости от этого будут определены его обязанности, согласно распределительным законам[2].

Некоторые учёные прослеживают происхождение фразы из Нового Завета. В Деяниях Апостолов образ жизни общества верующих в Иерусалиме описывается как общинный (без личного владения), с использованием фразы «каждому давалось в чём кто имел нужду»:

У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения своего не называл своим, но всё у них было общее. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа; и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося; ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чём кто имел нужду. (Деян. 4:32—35).

для тебя проще: многабугф

твой разум застыл на уровне прыгающих болванчиков..

модератор, тварь заблоцкая проснулась

Мы вступаем в «экономику инноваций», где ключевыми будут такие человеческие навыки, как креативность, любопытство, смелость, сострадание и коммуникабельность.

Удивительнейший набор человеческих качеств.

Но забыли про мозги или про творчество, а ещё про совесть, честность и справедливость.

Какае-то туповатое и бесчестное будущее.

Видимо те, кто это придумал видят человеческую будущую цивилизацию в виде большого муравейника или улья.

… такие человеческие навыки, как креативность, любопытство, смелость, сострадание и коммуникабельность.

Он просто подобрал слова на букву C :) (creativity, curiosity, courage, compassion, communicability)

Всё это так называемые «мягкие» навыки, необходимые людям в условиях повышенной неопределённости(хаоса).

ИИ с его четко алгоритмизированными «жёсткими» и «гибкими» компетенциями в условиях однозначности или повышенной определенности явно не справляется с подобными ситуациями или справляется недостаточно эффективно: использовать людей надёжнее.

Но все это лишь пока и ненадолго. Дальше ИИ сможет взять на себя и большинство подобных задач, заменив человека.

Скажу короче и понятнее.

ИИ не умеет убеждать с помощью утюга, паяльника и других пдобных средств обеспечения эффективной коммуникабельности.

Как по мне — фантазии.

ИИ, насколько я понимаю, чрезмерно (от слова совсем) энергоёмок, для массового использования.

ИИ доведет до ума управляемую термоядерную реакцию и удовлетворит энергетический голод. Лишь бы он не вышел из под-контроля.

ИИ это инструмент. Страх человечества по поводу выхода из под контроля это типа чтоб ИИ не убивал людей? Повторюсь это просто инструмент. Когда бомба или ракета убивает людей, никто не переживает что она из под контроля вышла. Не переживайте это Инструмент который будет убивать по заданию.

Или другой пример — компьютерный вирус. Он сам по себе наносит вред информации и управлению на компьютере. Или же четко выполняет заложенную программу?

ИИ уже убивает людей.

https://www.news2.ru/story/696478/По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), к 2026 году энергопотребление центров обработки данных, используемых для обработки запросов ИИ, достигнет 1000 ТВт/ч. Это примерно эквивалентно общему потреблению Японии.

Пока что расход будет только нарастать. И объемы уже внушительны.

Тут оба процесса происходят. Рост генерируемых мощностей тоже идёт.

Паралельно уменьшаются нанометры, ростёт количество транзисторов, частоты ростки и количество ядер. Плюс квантовые технологии.

Я компьютерами увлекся с конца 80х. И на тот момент думал что задачу по восприятию компьютером человеческого голоса и преобразованию в печатный текст это задача лет через сто решится.

Поскольку у каждого свой тембр свои частоты и более того своя манера речи.

А всё пошло гораздо быстрее...